POLO MARTÍ -

Un libro en la imprenta familiar.

Este no es un ‘texto poético’, ni pretende ser una ‘prosa iluminada’. Solo busca, de una manera sencilla, ser el relato de una parte de la vida relacionada a mi familia entrerriana y al sustento de nuestra niñez y adolescencia: la Imprenta. A su vez trata de brindar un pequeño homenaje a la antigua imprenta de cuerpos móviles, aquella que por el siglo XV inventó el alemán Johannes Gutenberg. Para mis amigas y amigos quizás tenga un valor simbólico, más afectuoso por lo vivido y compartido. Y para quienes no conocen de esta parte de nuestra vida, es probable que no hallen más curiosidad que lo que supone el trabajo en una imprenta ‘a la antigua’. Que no es poco.

Desde que nací y hasta que realicé mis estudios universitarios, la imprenta estuvo ligada a la familia de forma entrañable. Su primera morada fue en calle Moreno, en Colón (Entre Ríos), por fines de los 50’s, pero alcanzó su mayor esplendor al instalarse, hacia 1960, en calle 3 de Febrero. En realidad los orígenes de la imprenta en nuestra familia, hasta donde conocemos, se remontan a nuestro abuelo materno, don José M. Urquiza, quien tenía su imprenta inicialmente en calle Belgrano, frente a la estación del Ferrocarril de Concepción del Uruguay, y luego se trasladó a calle Pronunciamiento 114, en pleno centro de la ciudad. Fue allí donde nuestro padre, siendo un joven poeta, conoció a Marta Urquiza, quien trabajaba en la imprenta “Urquiza”. Así se dio inicio a la familia Martí-Urquiza y a ese maravilloso proyecto de tener su propia imprenta, concretado a los pocos años en la vecina ciudad de Colón.

Este relato (con algo de retrato también) comienza entonces desde que nace nuestra imprenta Tribuna, ubicada en calle 3 de febrero 66, a pocas cuadras del río Uruguay, en la ciudad entrerriana de Colón. Funcionaba en nuestra propia casa y permitía el sustento de toda la familia: los cinco hermanos, doña Marta, don Jorge y nuestros abuelos paternos Rosa y Francisco.

La imprenta era, en principio, comercial y de ella vivíamos fundamentalmente: imprimir facturas, recibos, remitos, planillas comerciales, recetarios médicos, participaciones de enlaces, bautismos, tarjetas personales, cartelería, entre otros. También allí se imprimían, el periódico “Tribuna”, una serie de revistas culturales con el mismo nombre, diversos folletos turísticos y libros de poesía. Sobre cómo se hacían estos libros trata este escrito.

Todo comenzaba por la relación de mi padre, Jorge E. Martí, con los poetas, sobre todo con los entrerrianos. Fruto del trabajo en la imprenta familiar, nacía la idea de publicar un nuevo libro de poesías desde el fervoroso amor por el arte, la literatura. De las tratativas comerciales nunca supe detalles, pero sí del compromiso de mi padre con la calidad de impresión y con su entrega en las fechas estimadas. No obstante, en ese sentido tengo la sospecha de que casi nunca se lograba respetar la fecha de entrega convenida. Intuyo que los vaivenes económicos del país y la frágil economía familiar eran los motivos. Aunque siempre Don Jorge esgrimía una frase, famosa en la familia:

«La humedad no nos permite imprimir, porque se retintan las hojas, por eso venimos atrasados». En fin… una salida elegante, cosas del oficio “imprentero”.

Pero más allá de estas anécdotas, lo cierto es que muchos poetas entrerrianos dejaron sus originales para que desde Tribuna salieran convertidos en libros. Don Jorge tenía un gusto por la buena tipografía, una fina elección de la misma, un cuidado en el diseño general del libro y de cada una de sus páginas; cómo poner el título, qué cuerpo, qué justificación, qué tapa, qué papel, y otros asuntos del diseño gráfico. Esto sería, supongo, parte de lo acordado con cada autor.

Antes de describir los pasos principales de la impresión de un libro, los enumero: composición, armado de planchas, corrección, impresión, guillotinado y encuadernado.

Llegados los originales, el primer eslabón de la cadena consistía en componer. Nuestra imprenta era de cuerpos móviles, es decir de letras de plomo y antimonio, que el tipógrafo (quien ‘compone’) va poniendo una a una en el componedor, esto es una pequeña bandejita que se sostiene en la mano izquierda mientras la otra va recogiendo cada letra de su correspondiente casillero. Éstos conformaban las cajas de letras; es decir que una caja, de aproximadamente 1.00 x 0.50 m, contenía todas las letras (mayúsculas y minúsculas), los números, los símbolos y además los espacios. Los cuales eran de diferente grosor, en algunos casos de un cuerpo entero de letra, en otros de la mitad, hasta llegar a incluir un mínimo espacio por medio de cartulina o papel, para poder justificar el ancho preciso y justo de cada línea. Una caja correspondía a un tipo de letra y de tamaño (cuerpo); por ejemplo Óptima o Romano cuerpo 12 (12 puntos), entre muchísimos otros tipos y cuerpos.

Recuerdo haber compuesto poemas para los libros de Juan Manuel Alfaro, Linares Cardozo, Eise Osman, Ricardo Maldonado, Alfredo Jorge Maxit, entre otros. Y una suerte de rito que tengo entre las cosas más hermosas que la vida me brindó: tener el manuscrito de un libro, tipografiar/componer y armar la plancha, tarea que realizaba en un estado casi idílico. Lo que se aprende y se siente es inenarrable. Si tengo una buena ortografía, gramática y redacción, y si tengo una idea de la importancia del diseño gráfico, se lo debo a la imprenta.

-

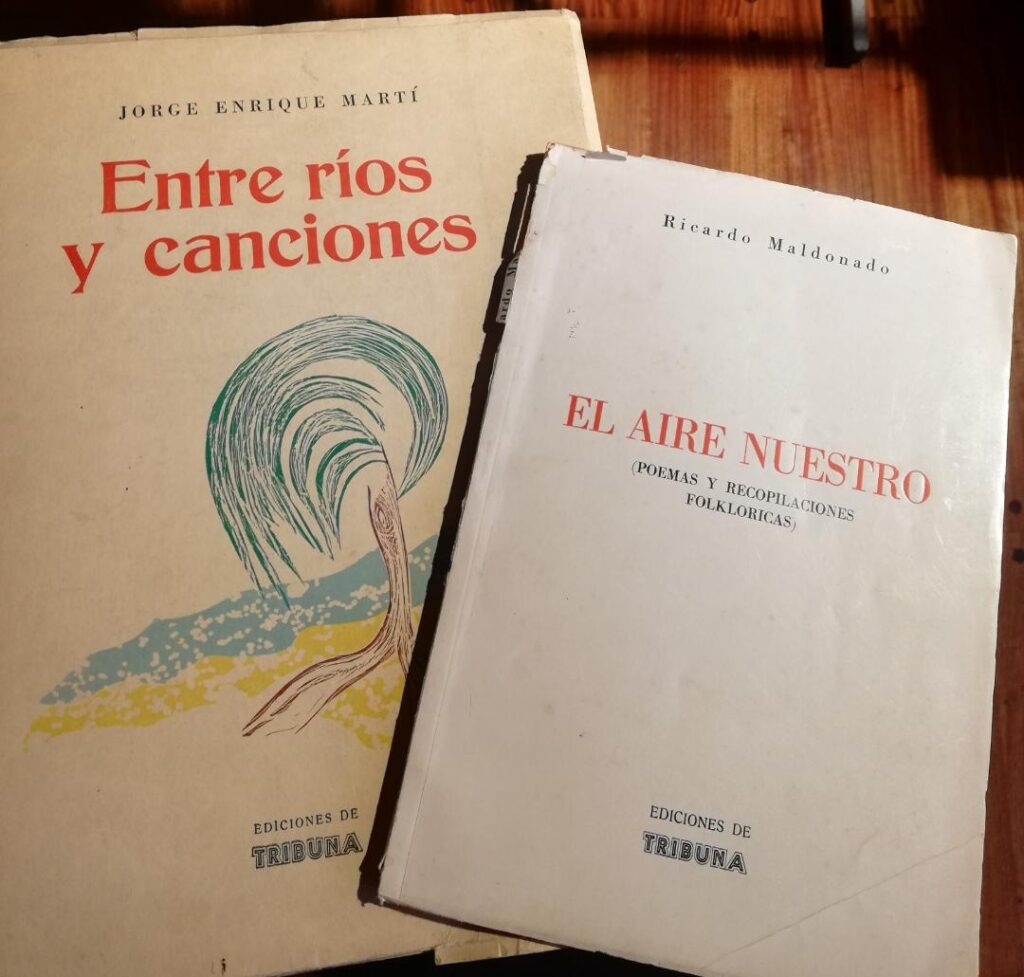

(“Entre ríos y canciones”, de Jorge E. Martí, y “El aire nuestro”, de Ricardo Maldonado) -

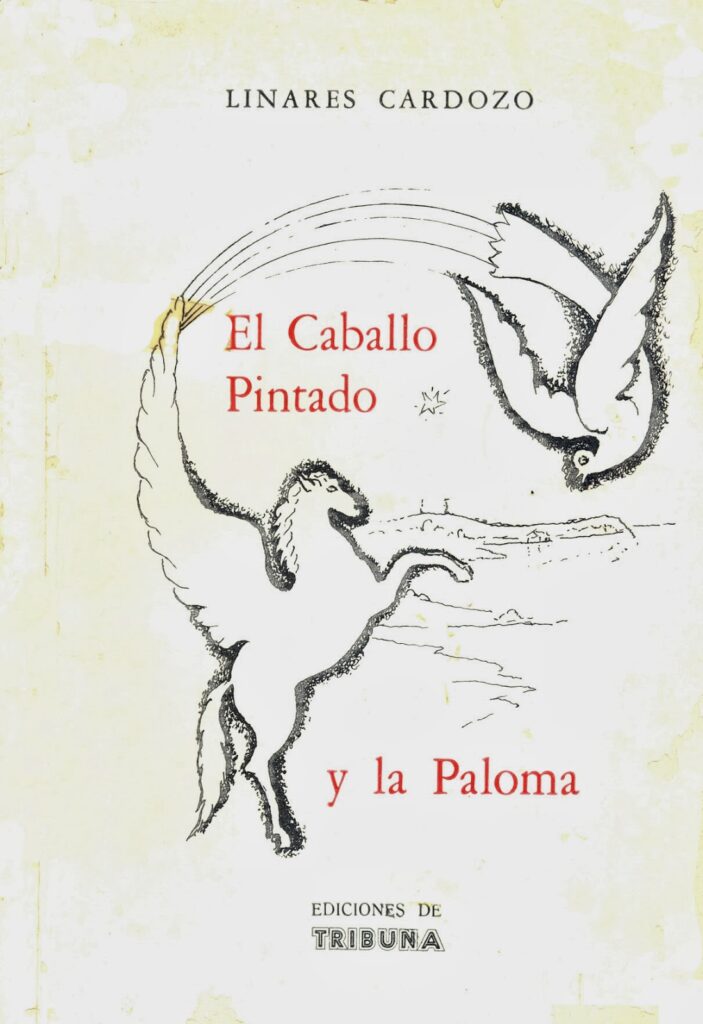

(Tapa del libro “El Caballo Pintado y la Paloma”, de Linares Cardozo)

Cada tipógrafo va componiendo y llenando lo que cabe en el componedor, y cuando éste se completa, descarga todas las líneas en una bandeja. Al finalizar la composición, todas las líneas de letras bajadas a la bandeja se atan con una piola especial para que no se ‘desarmen’. Entonces comienza el armado de la plancha, que reúne lo que será impreso. Por los cortes y la compaginación que correspondían, quizás en una plancha se armaban dos páginas del mismo libro. La plancha se arma dentro de una rama de acero, la cual requiere de una serie de lingotes metálicos para cubrir el espacio entre las letras y la rama. Unas cuñas especiales -accionadas con unas llaves-, permitían ajustar esos lingotes para sostener la estructura de la plancha con las letras. Antes de ajustar las cuñas se pasaba un taco de madera por encima de todo el conjunto de letras, de modo tal que, con suaves golpes de martillo, se emparejaba la altura de las letras que podrían haber quedado desparejas. Una vez armada y ajustada, la rama se lleva a la impresora y se encaja en la conocida como platina, para comenzar la etapa de impresión de pruebas.

-

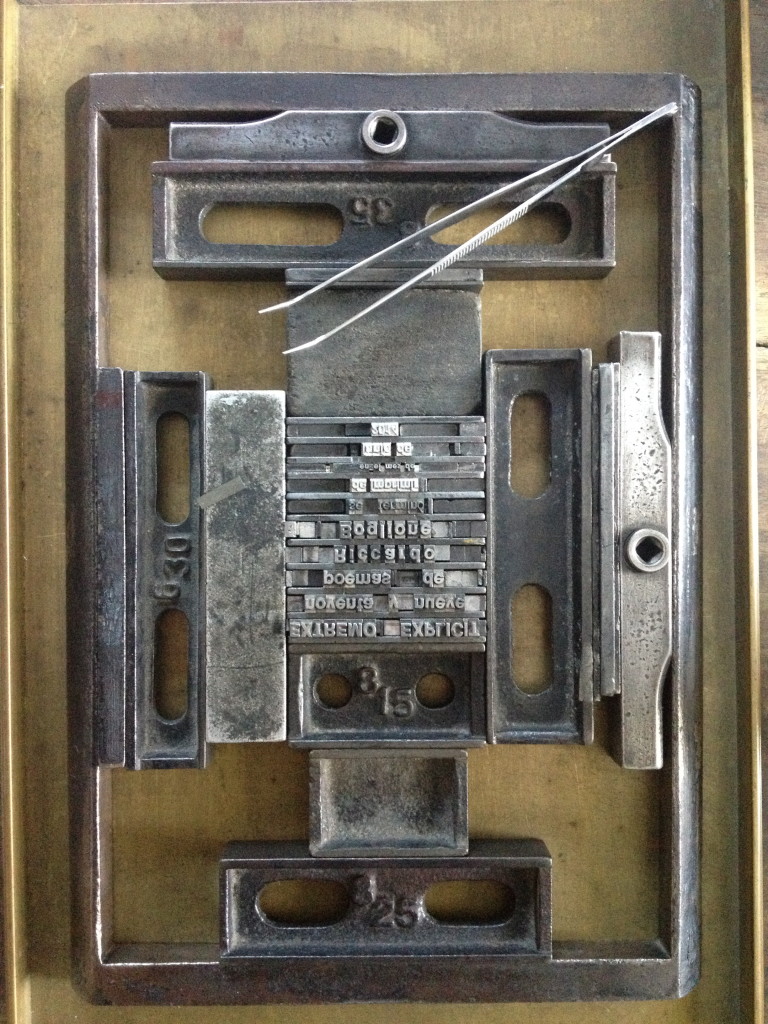

(Una plancha, ya armada para llevar a la Minerva). -

(Imagen frontal de una plancha, armada, con los lingotes y las cuñas para ajustar a la rama; sobre un lingote se ve una pinza, herramienta muy utilizada en el trabajo del tipógrafo, para tomar una letra o un espacio).

El funcionamiento de la impresora Minerva –sea manual o a motor- consiste en unos rodillos con tinta que pasan por sobre las letras de la plancha, mientras el impresor (la persona que realiza la tarea) coloca la hoja en blanco en la prensa. Una vez que se entinta la plancha, la prensa se acerca mecánicamente permitiendo que el papel sea presionado sobre la plancha entintada, para luego volver con la hoja ya impresa. Este ciclo, de poner la hoja en blanco y que vuelva impresa, dura apenas 2 o 3 segundos en una máquina a motor. En nuestra imprenta había varias máquinas, entre ellas una Minerva a motor, en la cual se imprimían los libros, y otra más pequeña, manual, para trabajos menores.

No tengo certeza acerca del tiempo que llevaba la impresión de un libro. Recuerdo que, para acelerar el armado de las planchas y poder imprimir más rápido las hojas de cada libro, en algunos casos se sumaban más de un tipógrafo; pero estamos hablando de semanas de impresión. La sensación de un trabajo de horas y horas parado frente a una caja, leyendo detenidamente la hoja original y armando con paciencia cada línea y cada plancha, es imborrable. Detenernos luego para tomar un mate y charlar un rato entre colegas permitía hacer más llevadera la jornada. Aprovecho para recordar y nombrar algunos queridos empleados de nuestra imprenta, comenzando por el más antiguo de ellos, Don Aguilar, apodado «Macho», un tipo buenazo y trabajador, que por verme tantas horas de niño mirando alucinado cómo se imprimía el periódico Tribuna en la máquina plana, me bautizó “Benteveo” (en alusión al pájaro que posa/pasa mucho tiempo en la rama de un árbol, observando); Raúl Richard, alias «Cigüeña»; José Monzón, alias «Manteca»; Don Castro, alias «El Sordo»; Quito Sánchez, alias «Quiquima»; Don Massera, y algunos otros que pasaron por esta experiencia laboral y la frondosa amistad que surgió. Sumo en la evocación a un ser entrañablemente asociado a la familia, compañero de mi padre en aventuras de imaginar cómo mejorar las ventas de algunos productos de la imprenta, entre ellos la creación de folletos turísticos colonenses -cuando Colón comenzó a promocionar fuertemente su condición de “Capital del turismo entrerriano”-, o la famosa revista “TeleTribuna”, pionera en la difusión de los programas de la incipiente televisión argentina y sanducera (de Paysandú, vecina ciudad oriental) de los 70’s. Me refiero a Roberto Román (Roberto Farabello), gran decidor de poemas criollos y autor del libro “Sendero”, también editado en Tribuna, en 1968.

Continuando con las etapas del trabajo, una parte muy especial la constituía la corrección de pruebas. Una vez armada la plancha y colocada en la platina, se hace una impresión de prueba, que es la que toma uno de los correctores para realizar, junto a otro, precisamente la corrección del texto de esa prueba impresa. Sentados en una mesa de trabajo, el corrector va leyendo en voz alta la prueba para que el otro, con los originales en mano, vaya controlando el trabajo. Todo error es inmediatamente marcado en la prueba. Recuerdo haber hecho este trabajo con mi padre, quien manejaba un código sonoro para las puntuaciones; con un lápiz en mano percutía los distintos símbolos: un punto era una percusión bien acentuada; la coma era un raspado rápido sobre la mesa; punto y coma era la combinación de ambos seguidos. Las tildes o acentos eran exagerados al momento de la lectura a viva voz. Y todo esto a una velocidad que casi no permitía el pestañeo; era una acción que nos exigía estar con los ojos y los oídos bien abiertos. Con una lapicera o un lápiz, el corrector señalaba cada uno de los errores, para que luego el impresor llevara la plancha a la mesa de trabajo, aflojara las cuñas y comenzara las correcciones que correspondiere, utilizando una pequeña pinza para sacar la letra o símbolo a cambiar. Una vez realizadas las correcciones, venía inmediatamente una segunda prueba y una nueva lectura/corrección, de la que siempre aparecía una nueva coma, una tilde ausente o un espacio mal colocado, entre otros detalles.

Luego se realizaba la impresión definitiva de las hojas. Si la tirada era, por ejemplo, de 500 ejemplares, y de acuerdo al diseño de impresión, podía ser esa misma la cantidad de hojas a imprimirse, que luego conformaban una pila que iba creciendo a la izquierda. Esta tarea requería un “tempo”, una velocidad y un ritmo que el impresor llevaba con singular maestría. Si bien todos los integrantes de la familia aprendimos diversos oficios “imprenteros”, creo que nuestra madre, Marta Urquiza, y Raúl Richard, eran los mejores impresores. Su eficiencia consistía en mantener un ritmo que redituaba en una velocidad en su trabajo y prácticamente en que ninguna hoja resultara mal impresa, debiéndose descartar. Del impresor dependen un sinnúmero de aspectos: mantener la cantidad de tinta, sin que la misma sobrepase o falte en la impresión, controlar la calidad de la impresión, además de ir dejando las hojas impresas en una ubicación que permita luego un excelente secado de la tinta; controlar que no se tomen más de una hoja al imprimir, entre otros. Y cuando hablo de “tempo” y ritmo de la Minerva, debo recordar que el motor y la maquinaria que ponía en funcionamiento la impresora, producían sonidos en una combinación que era, para nosotros, de gran variedad y musicalidad. El propio mecanismo establecía sonidos graves y agudos, a lo que se sumaba el hecho de que el plato entintado sobre el que pasaban los rodillos para recibir la tinta, debía girar en cada vuelta, y al hacerlo producía –por medio de un pequeño vástago que se encargaba de fijar o liberar el plato giratorio- diversos timbres metálicos agudos. Podría escribir una partitura con esos ritmos, y recuerdo que todo ello se desarrollaba en un compás de 4 tiempos, con un resultado musical algo parecido al ritmo del famoso “Bolero”, del compositor francés Maurice Ravel.

-

(Dos imágenes de una Minerva, en este caso manual). -

Durante varios días el trabajo se concentraba en la composición de las planchas y en la impresión, la que iba acumulando poco a poco las pilas de hojas impresas. Un meticuloso armado de la maqueta permitía saber con precisión la cantidad de hojas que se imprimirían, y sobre todo las que debían imprimirse en el reverso, ya que casi todas las hojas de un libro van impresas de ambos lados. Luego le seguiría otro proceso bien diferente, como parte previa a la encuadernación, que es el armado del libro, el cual comienza con el “intercalado” de las hojas.Intercalar es una tarea que requiere paciencia, atención y capacidad de llevar un ritmo constante en el trabajo. Se preparan “x” cantidad de pilas de una misma hoja, las cuales se ordenan de izquierda a derecha, de manera tal que en cada grupo intercalado ese conjunto sea una parte de las hojas del libro. Esa intercalada podría ser de 5, 6 y hasta 10 hojas, las cuales deben ir poniéndose sobre un lugar de manera cruzada cada pila. Se utiliza un moja-dedo, suerte de esponja redonda dentro de una cajita plástica con agua; periódicamente se presiona la esponja para humedecer el dedo índice y de esa manera ir sacando con facilidad la primera hoja de cada montón a intercalar. Esta tarea se hacía en la mesa del comedor familiar o a veces en un tablón que poníamos en el patio de casa, si el clima lo permitía y si no «lloraba» la parra o el mburucuyá (pasionaria) que cubrían por completo el techo vegetal del patio. Solíamos poner música para amenizar la tarea, generalmente buen folklore (argentino, uruguayo, latinoamericano), buena bossa-nova o buen jazz.Creo que si hacemos una encuesta familiar todos coincidiremos en que el campeón en intercalar era nuestro hermano Javier. Lo hacía maravillosamente e incorporaba a su tarea un movimiento corporal como de balanceo o hamaca, con su torso hacia adelante y hacia atrás en un ritmo ligado al movimiento de manos y brazos, juntando hoja por hoja, apilando y ubicándolas en una mesita.Esta tarea suponía a su vez una serie de intercalados, los que permitían tener una cantidad de montoncitos de hojas que debían juntarse con los contiguos, para finalmente llegar a la conformación de montones mayores de hojas, que al reunirse mediante un intercalado final, nos permitían tener prácticamente el cuerpo entero del libro. Intercalados de las primeras hojas; intercalados de esos primeros grupos de hojas, y el intercalado final.Antes de la encuadernación, se realizaba el guillotinado de todo lo impreso. En nuestra imprenta siempre tuvimos guillotina manual, diríamos «tracción a sangre», sin motor. Esto exigía que quien tuviera que bajar la palanca para el corte debía tener mucha fuerza y mucho oficio (mucha «maña», dirían algunos, emulando aquel dicho «más vale maña que fuerza»), pues el brazo que acciona la guillotina debe presionar y mantener dicha presión hasta llegar a cortar la última hoja, lo cual se logra también con el peso del cuerpo y su balanceo para aumentar la fuerza. El corte, para el caso de un libro, tenía dos variables: una permitía dividir la hoja en dos y otra era para emparejar las hojas del libro. Por otro lado estaba el corte de la tapa, que también era delicado pues, al ser en cartulina de un cierto peso o grosor mayor, exigía fuerza y dominio.

La diagramación e impresión de la tapa merece un párrafo aparte, pues en algunos casos la misma incluía solamente letras, por ejemplo el nombre del autor, el título del libro, a veces un subtítulo y al pie el sello de la editorial Tribuna. En este caso encuentro una foto de un libro del querido Juan Manuel Alfaro, que, aunque no está en las mejores condiciones, nos permite ver un estilo sencillo de tapa, a dos tintas (azul y negro), con la información mínima necesaria. Fui yo quien compuso en la imprenta varios de los poemas allí incluidos.

En otros casos se incluía en la tapa un dibujo, lo cual suponía la fabricación del “cliché”, esto es una chapa o una pieza metálica que contenía los trazos que el artista plástico había realizado. Como toda la tipografía, debía hacerse al revés, de modo tal que al ser entintado e impreso se viera tal como fue hecho por el artista, es decir al derecho (véanse las tapas de “Entre ríos y canciones”, o “El Caballo Pintado y la Paloma”, que incluyen clichés en su impresión). Este cliché estaba colocado sobre un taco de madera especial, muy dura, con la altura precisa para su impresión, algo más de 2 cm.

-

(Un cliché ya colocado en la plancha, y otro suelto) -

Las tapas muchas veces incluían colores, lo cual significaba que una parte del conjunto, por ejemplo el título o el propio dibujo, debía imprimirse en otro color, supongamos rojo o azul. Para ello se armaba la plancha con las letras y el cliché que llevaban ese color. La impresora debía lavarse por completo, es decir su plato y los rodillos, de modo tal que no quedara vestigio alguno de la tinta anterior, para realizar el entintado con el nuevo color.

Generalmente las tapas de los libros se imprimían en una cartulina especial, de mayor calidad y mayor peso, a veces con terminación «mate» o «semi-mate» o con algún brillo. Se realizaban entonces las impresiones de cada color y quedaban listas para ensamblarse con el cuerpo de hojas del libro.

Para la encuadernación, el cuerpo del libro se apilaba en una cantidad que conformaba un alto “x”, el cual debía estar parejo; muchas veces se hacía un corte en la guillotina para que toda esa pila de libros estuviera bien pareja y lisa. Venía luego la etapa de encuadernado propiamente, que consistía en un sistema que combinaba abrochado y encolado. El cuerpo del libro se abrochaba (por lo general con tres broches) y luego se encolaba el lomo del libro con la tapa, la cual tenía una marca impresa que permitía que los bordes pudieran doblarse con facilidad y precisión. Las tapas se doblaban previamente y el armado del libro permitía encolar su lomo y fijar la tapa. Esta tarea es muy delicada porque exige precisión y fuerza a la vez y supone un particular cuidado para que no quede una sola marca o huella del manipulado. Las manos limpias son algo constante desde la etapa de impresión y todos los procesos siguientes. Debemos recordar que todo el trabajo es absolutamente manual, se colocan una a una las letras, se imprimen una a una las hojas, se reúnen una a una las hojas de cada uno de los libros, se doblan una a una las tapas del libro y se pegan una a una con cada cuerpo del libro. Recién ahí llegamos a tener el libro listo. Recuerdo ese maravilloso momento con mucha claridad y placer, y también me viene la imagen de mi padre y mi madre testeando la calidad del libro ya terminado, mientras la mente va repasando a gran velocidad cada uno de los pasos, cada uno de los ojos, manos, brazos y cuerpos que participaron de ese mágico e intenso trabajo.

Cada uno de los cinco hermanos fuimos aprendiendo los oficios de la imprenta; algunos pasamos por todos, quizás Jorge, Federico e inclusive Enrique, los hermanos mayores, no realizaban todas las tareas, pues estaban en etapa de sus estudios, por lo cual no vivían en nuestra casa; pero aun así, estando en casa de visita o de vacaciones, no se ‘escapaban’ y terminaban involucrados en muchas de ellas. Y lo maravilloso -y quizás asombroso- es que no recuerdo cuándo nos enseñaron; fueron aprendizajes cotidianos y silenciosos. Horas (como un benteveo) mirando en silencio, aprendiendo de este noble oficio de imprimir libros de poesía en una imprenta familiar.

Como corolario de este relato, cuento algo que nos sucedió con mi familia mendocina en un paseo que realizamos hace unos días (enero de 2021) por el Solar del Nuevo Cancionero (maravilloso grupo de lotes que el querido y recordado poeta Carlos Levy soñó y que supo reunir a un grupo de artistas para conformar ese Solar, en Las Rosas, Tunuyán, Mendoza). Luego de la visita al Solar, compartiendo mates y charlas amistosas, terminamos el recorrido saboreando exquisiteces en “El Gallego”, emblemático restaurante, una parada obligatoria, casi en la entrada a la ciudad de Tunuyán. Luego del almuerzo, ya para regresar a Mendoza salimos en nuestro auto por calle 9 de julio hacia el Este, doblamos a la izquierda por calle Echeverría y, para nuestra sorpresa, a pocos metros a mano izquierda en la vereda de una antigua y modesta casa, a la sombra de un pino ¡yacía una antigua impresora Minerva! Inmediatamente bajé, comprobé que efectivamente era una máquina impresora, una Minerva en evidente desuso, que inclusive mantenía aún colocada en su platina una plancha con una tarjeta comercial, que seguramente había sido su último resquicio de vida, su último signo vital.

Allí estaba la antigua Minerva, como esperando este encuentro, quizás antes de ser vendida como hierro viejo, o cualquier otro destino en estos tiempos de modernidades, donde lo digital pretende suplir a lo analógico, donde lo virtual busca alejarnos del encuentro real y mágico con los seres y las cosas. Ese encuentro no fue ‘casual’; yo ya hacía varios días que estaba escribiendo este relato y ella se apareció en mi vida para decirme, como aquel rosarino, “¿Quién dijo que todo está perdido…?”

Fue una gran emoción haberme encontrado (¿causalmente?) esta Minerva en Tunuyán. Y si pensamos que es muy difícil que, andando por una ciudad que no se conoce, uno pueda encontrarse así porque sí con una impresora Minerva casi abandonada en una vereda, lo tomo como una señal. Una señal que me permite hacer este homenaje a esa compañera de nuestra vida, que ayudó a alimentar a toda una familia y que posibilitó que miles de seres humanos sean iluminados con la belleza de la poesía en un libro.

Polo Martí, Mendoza, febrero de 2021.